MOVIE

「昼と夜とが交差する。近藤はそのトワイライトな光を幻華に託した。」

──松岡正剛(編集工学者)

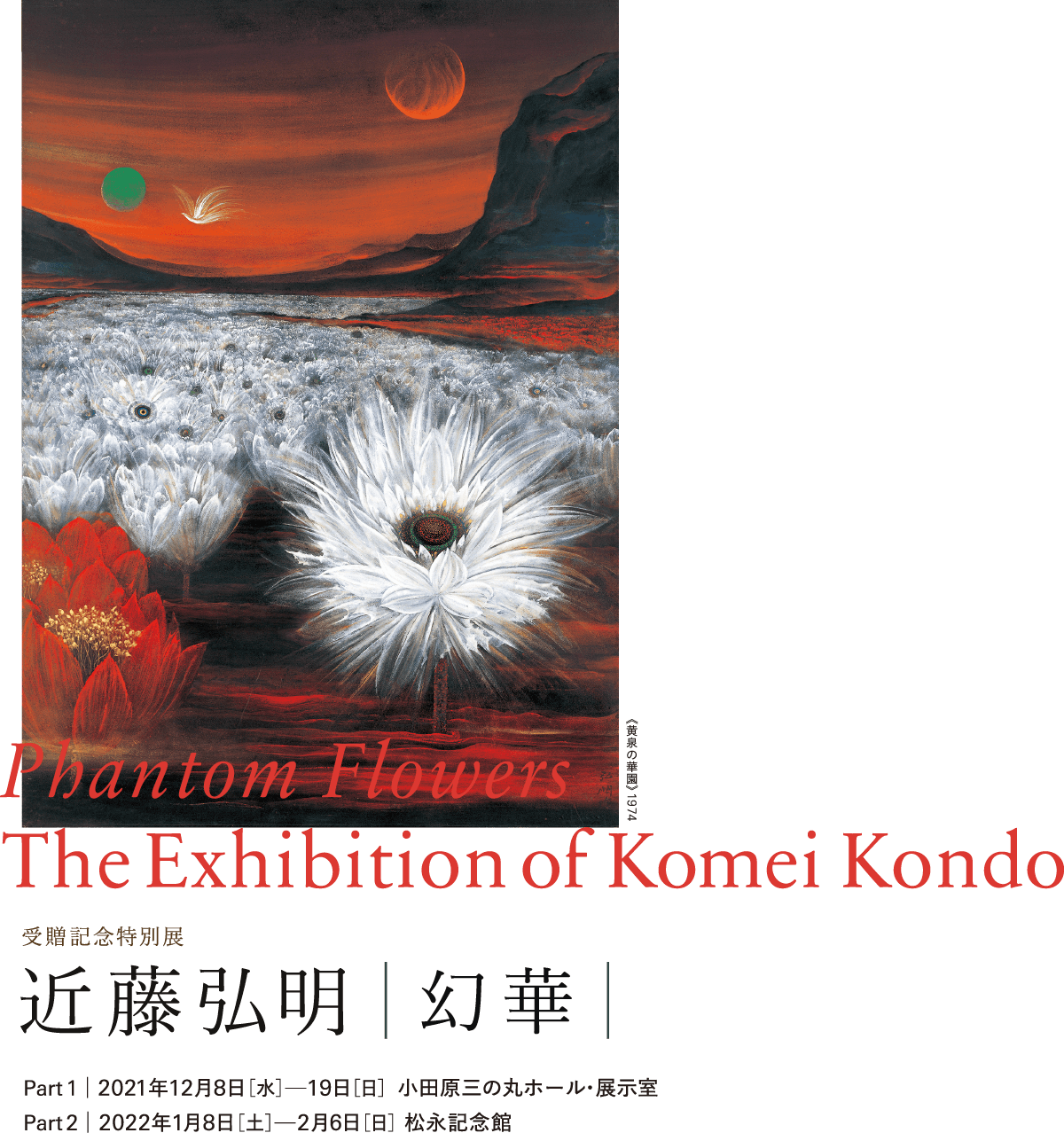

小田原市板橋のアトリエ「寂静居」(じゃくせいきょ)にて創作活動を行った日本画家・近藤弘明(1924-2015)。大輪の華々に蝶が舞い、月が映える──静謐で仏教的浄土世界を思わせる幻想的な作品は、唯一無二の世界観として知られます。小田原市では、2016年に初期の作品から代表作までを含む多数の作品の寄贈を受けました。受贈記念として行う本展は、オープンを迎えた三の丸ホールと、庭園等の整備を終えリニューアルした松永記念館の二つを会場に開催。三の丸ホールでは代表作を中心に近藤弘明の作品の魅力を、松永記念館では代表作に屏風作品を加え、画業をたどり紹介します。この機会にぜひご覧ください。

近藤弘明│KomeiKondo(1924-2015) 1924年、東京・下谷の天台宗の家に生まれる。幼少より、父から仏画を習い絵に親しむ。1943年東京美術学校(現・東京藝術大学)日本画科に入学、山本丘人に師事。創画会を中心に作品を発表し、内外で受賞を重ねる。仏教的想念に裏打ちされた独特の世界観を有した作品から、「幻想の画家」として高い評価を得る。1976年52歳の時、小田原の板橋にアトリエを移し、「寂静居」と名付けた。小田原の景物に着想を得て描いた作品も多い。

◎Part I│小田原三の丸ホール・展示室

神奈川県小田原市本町1-7-50

2021年12月8日[水]-19日[日]

10:00-18:00

(入室受付は17:30まで)

観覧料:無料

ウェブサイト

◎Part II│松永記念館

神奈川県小田原市板橋941-1

2022年1月8日[土]-2月6日[日]

9:00-17:00

観覧料:一般500円(400円)

*( )内は団体料金:1団体20名以上

*次の方は無料でご観覧いただけます。高校生以下 / 障がい者手帳をお持ちの方とその介護者のかた1名 / 小田原市福寿カードをご提示のかた

ウェブサイト

[関連イベント│ギャラリートーク]

1月15日[土]

13:30-14:30

話し手:近藤一弥(グラフィックデザイナー・東北芸術工科大学教授・近藤弘明長男)

1月30日[日]

11:00-12:00

話し手:田代勉(グループ「想」)

*いずれも定員10名、事前申し込み開始:12月15日[水]から(先着順)

*申込みは小田原市郷土文化館まで電話にて Tel. 0465−23−1377

協力:おだわら ミュージアム プロジェクト、グループ「想」、SETENV

問合せ:小田原市郷土文化館

Tel:0465-23−1377

幻想幻視された浄土の華

松岡正剛(Seigow MATSUOKA)

1・常寂光浄土に落葉敷きつめて(高浜虚子)

近藤弘明の作品タイトルはひたすら寂しがっているように見える。「寂光」「寂照」「寂夜」「寂映」「寂明」「寂静」「寂園」「寂宵」「寂照夜」「常寂光」というふうに、「寂」という文字が入ることが多い。

早くから独自の仏画を志した近藤が「寂」を選んだのは、しかし「寂しい仏画」を描きたかったというわけではない。仏教、とりわけ天台宗や日蓮宗では「寂光土」といえば永遠の浄土のことである。宇宙の理法そのものとしての仏がいる浄土が寂光土で、そこは智恵の光が輝いている。「寂」は煩悩を離れるという意味をもつ。覚醒や涅槃をあらわすニルヴァーナは「寂滅」あるいは「涅槃寂静」というふうに漢訳された。

日本語では「寂」はワビ・サビの侘びや寂びにつながっている。また無常感にもつながる。近藤はこの日本語的な「寂び」にも近い日々をおくりたかったのだろうと思う。それは子供時代のからのことだったようにも思う。そこから「寂」が身近になったのだろうと思う。

この世には「いたたまれないもの」が去来している。宮沢賢治や小川未明の童話はその「いたたまれなさ」を美しくまたはかなく綴った。日本画にもそうした思いを描いたものが少なくない。一見すると、画面は静かすぎるほど寂しいのに、しだいに深い共感がやってくる。私は村上華岳や菱田春草の絵を見て以来、そういう日本画に惹かれてきた。

日本画家には、生前の活躍期から日本人の多くがもっともっと堪能しておくべきだった作品を描いたアーティストが何人もいた。ここでは例示をしないけれど、近藤弘明もそういう一人だった。清浄や崇高が兆していた。それなのに、あまり知られていない。残念だ。

近藤は、どうして寂光が何かを告げているような絵ばかり描けるのだろうか。きっと少年期から「いたたまれないもの」や「はかないもの」に正直に反応し、そのうえで「ありがたいもの」「尊いもの」に対して比類ない思いを募らせてきたにちがいない。絵のタイトルに「寂」がつくのは、そういうことであったろう。

近藤には『華と祈り』というエッセイ集がある。奢りや飾りのない文章が淡々と綴られている。それを読んでいると、天台のお寺の三男に生まれたこと、戦争の渦中を陸軍航空隊の見習士官としてくぐり抜けたこと、子供のころから病弱であったこと、小林古径や山本丘人に学び、横山操や加山又造や中村正義らの同世代と競いあえたこと、一貫して仏画としての幻想画を描きつづけたことなどが、生涯大切にした「希求の尊さ」を支えてきたのだったろうことが伝わってくる。

2・霜踏みて碑の寂光をたんのうす(飯田蛇笏)

近藤の絵には、暗い幻想風景の中に必ずといってよいほどに、大輪の花や無数の花が鮮やかに光るように描かれてきた。花は半ば透明だ。達筆ではない。念筆だ。そのため、この絵の光景はどこなのだろうか、何かの夢で出会った光景なのだろうかという気にさせられる。

本人によるとこの花は「幻華」というもので、何かの種類の花ではないと言う。こんな文章がある。続けて読まれたい。近藤にとっては「人間の内面世界をくまなく照らし慰めてくれる花たちには、この広大な宇宙を総括する一つの表情があるように思える」。それゆえ「桜の花、梅の花、ばらの花、水仙の花とか、それぞれを大雑把に分けて形として分類して考えることには、賛成しかねる気持ちがある」。だから花を「一つの型にあてはめて、ああ何の花と認識するようなもの」にはしたくない。それよりも「大自然の一瞬の空間の中で一つの実相として、ゆたかに花を受けとめ、限りなく瞑想するような花を描きたかったのだ──云々」。

幻華は瞑想された花であり、常寂光土で出会える花なのである。文学でいうのなら、それは近藤が学生時代に読んだノヴァーリスの「青い花」であり、ガルシンの「石の花」であろう。西洋美術でいえば、それはオディロン・ルドンの「秘密の花園」や「オルフェウス」「オフィーリア」の花、つまりは「出現の花」であって、エドヴァルド・ムンクやラウル・デュフィの精神的あるいは幻想的な花なのであろう。

一方また、近藤の幻華はすべて仏のそばに咲く白蓮であり、ブッダが弟子のためにちょっと捩って笑ってみせた拈華微笑の蓮華でもあったはずである。あるいは菩提樹や彼岸花であったのかもしれない。それは「顕現」(エピファニー)の花でもあったはずである。

昭和33年の上野の新制作展に志賀直哉が着流しでふらりと訪れて、近藤の絵を見たときのエピソードが『華と祈り』に出てくる。志賀直哉は若いころの近藤がどうしても教えを乞いたかった作家で、何度か自宅にも伺っていた。その志賀センセイが、「昨日、柳(宗悦)君に会ったら、日本画が元気だと言っていたので見に来たよ」とやってきた。近藤は上気しながらも、かつて八大山人の華の絵についてセンセイから謎かけをされたことを思い出し、「君もここに出しているの?」と言われたとたん、胸をはって「私の絵はあれです」と指さした。

その絵がどの絵であるかはわからないが、幻華を大きく描いていた作品だったようだ。近藤は志賀センセイが何か言う前に「何の花というのではないのです」「幻想花なんです」と言ったらしい。志賀は一瞬その意味を理解しなかった様子だったが、すぐに頷いて「そう」と言って微笑んだ。エピソードはそれだけなのだが、こんなふうに結んでいる。「私はその時すでに写実ではなかったし、何の花なのであるという次元を去っていた」と。

3・ぜんまいののの字ばかりの寂光土(川端茅舎)

三井寺に法泉院がある。いまは主のいない堂宇になっているのだが、ごく最近のこと、故あって私がそこに新たなプランを立ち上げることになった。福家俊彦長吏と話しているうちに、そうなった。こんな話を持ち出したのは、実は法泉院は若いころの近藤弘明が療養のためにしばらく過ごしたお坊だったのである。

それだけではなく近藤の長兄が勧学院や法泉院の学問所長であり(のちの大僧正)、さらにそれだけではなく、近藤の父君がそもそも三井寺(圓城寺)の末寺、東京下谷の正宝院の住職だったのである。正宝院は樋口一葉の『たけくらべ』で描かれた龍泉寺にあった。飛不動で有名だ。近藤はここに生まれたのだ。父君は芸術や美術に関心が深く、学業にも熱心で、40歳になって二松学舎に学ぶようなところがあったようだ。変遷もいろいろあった。関東大震災では倒壊し、太平洋戦争の空襲時にはこの一帯は焼け野原になったが、正宝院だけはポツンと残った。父君は近藤が14歳のときに他界した。

こんな家族環境にいて、近藤は父君からも長兄からも大きな影響を受け、心身ともに仏教徒としての教養や知見や感性を浴びて育ったのである。

さて、ひるがえって、日本の仏画の歴史では仏教の儀軌や仏典に描かれた出来事や仏教説話にもとづくものが多かった。尊像を描くもの、浄土変相を描くもの、密教的な曼陀羅を描くもの、禅の道釈画にもとづいて水墨で描くもの、比喩的な諭しを描くもの、さまざまだ。

それが近代明治になって、廃仏毀釈などで寺院内の仏画制作が低迷してくると、そのぶん仏画は日本画にとりこまれていった。それとともに狩野芳崖の「悲母観音」や村上華岳の「菩薩像」が代表するように、西洋美術に匹敵する画題や画法に挑戦するようになった。岡倉天心やフェノロサの応援もあった。

近藤の仏画はこうした近代仏画の新たな変遷と興隆の中から生まれた。そうではあるが、近藤の仏画は周囲の日本画家が描く仏画っぽいものとは最初から異なっていた。天台の寺に育ったこと、戦争のための訓練をしたこと、日本画の仲間たちの絵とは別したかったことなどがまざって、あえて「華を求める幻想的仏画」という心境と画境に向かった。

4・杉苔に万両溺れ寂光土(富安風生)

寂光土や幻華に至った心境や画境はどういうものだったのだろうか。これは私が勝手に想像することではあるが、近藤は二河白道のようなところに立つ、あるいはそういうところに居つづけると覚悟したのではないかと思う。

二河白道については伝統的な仏画の構図がある。上段に阿弥陀仏・観音・勢至を描き、中段から下に向かって白い線を引き、下段には白い水と赤い火が逆巻く光景と餓鬼や畜生が戸惑う姿を描く。上段が浄土、下段が現世で、そのあいだが二河白道なのである。

現世と浄土を二河白道が分けているという図だ。厳しく、截然としている。しかし近藤はこのような伝統的な二河白道を描こうとしたのではなかった。われわれが此岸と彼岸のあいだにいる「いたたまれない存在」や「はかなくうつろう存在」であることを覚悟して、その二河白道のぎりぎりのところから幻想幻視される浄化の光景を描こうと決めた。そのぎりぎりのところは現世と浄土の境いであるがゆえに、二つの光が交差するトワイライトな状態なのである。トワイライトとは夕刻の光のことだ。昼と夜とが交差する。近藤はそのトワイライトな光を幻華に託した。

さらに勝手に想像してみると、近藤の絵は、天台教学にいう「空・仮・中」の三諦三観の考え方や見方に徹したいと考えていたようにも思われる。「空」であって、かつまた「中」であるためには、いったん「仮」の世界観をヴィジョンしてみようというものだ。この三諦の「諦」は「あきらめ」ではない。一切皆苦の仏教的世界観から出てきた「真如」というものだ。

こんなふうに生涯にわたって「真如」を求めた画人はめずらしい。絵を描きながらも父君と長兄の天台の得心を追っていたとおぼしい画人であった。21世紀の日本人が決して忘れてはいけない画人であった。亡くなる前に、こんなことを呟いていた、「その国へ蝶となって、遊びに行くつもりで描くこと」。いつか法泉院が再興できた日には、その一画に幻華の一幅を飾りたい。